现代板块构造理论认为,活跃的汇聚型板块边界是大洋岩石圈消亡的主要场所,大洋板块向对流地幔的再循环使得现存洋壳的年龄普遍小于陆壳。克拉通作为稳定的大陆岩石圈核心,保存有地球上最古老的大陆地壳,这些陆壳的保存机制(即克拉通稳定性的成因)是目前固体地球科学领域的前沿问题。学界的主流观点是将克拉通的长期稳定性归因于具有低密度、高黏度特征的厚岩石圈根的存在,因此研究克拉通稳定性的本质是理解这些根系的形成过程以及在数十亿年的地质历史中保持原有厚度的机制。

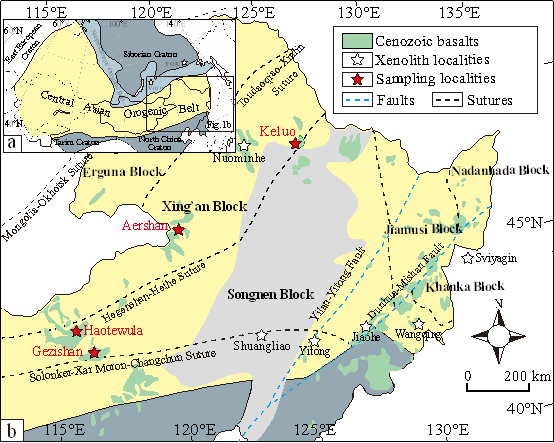

图1 兴蒙造山带区域地质图

增生造山作用在大陆岩石圈的壳-幔演化中扮演着重要角色,与克拉通演化息息相关。而年轻的增生型造山带代表了新形成的大陆岩石圈,可以为研究克拉通根系的形成和演化提供独特视角。基于以上认识,我校科学研究院博士研究生刘宇晨在导师刘金高教授的指导下,与阿尔伯塔大学D. Graham Pearson教授和科隆大学James M. Scott教授(现已在丹麦Aarhus University大学)开展合作,在团队前期工作的基础上对采自兴蒙造山带(XMOB,图1)西部的地幔橄榄岩捕虏体进行了系统的Re-Os同位素、强亲铁元素、主微量元素分析,取得了如下创新认识:

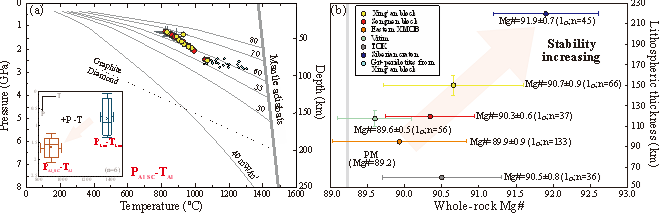

(1)对火成岩原岩(起始)和亚固相再平衡(最终)温压条件的计算表明,XMOB西部的岩石圈增厚了~30-60 km(图2),这与地球物理的观测结果在误差范围内吻合。计算得出的研究区现今岩石圈厚度(120-160 km)大于模型预测的太古宙克拉通的初始厚度(85-135 km),这揭示了通过XMOB岩石圈演化来理解大陆岩石圈“种子”向稳定克拉通的转变过程的可行性。

图2 XMOB岩石圈地温线及厚度估算

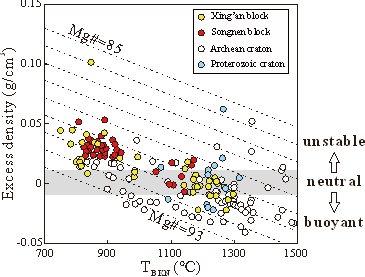

(2)多阶段熔融过程塑造了XMOB岩石圈地幔,大多数XMOB地幔橄榄岩在扩张中心经历了4-25 %的中低程度变压分离熔体抽取,随后部分橄榄岩在汇聚边界发生了进一步的高程度含水熔融,由此产生了密度接近克拉通地幔的难熔残余体(图3)。

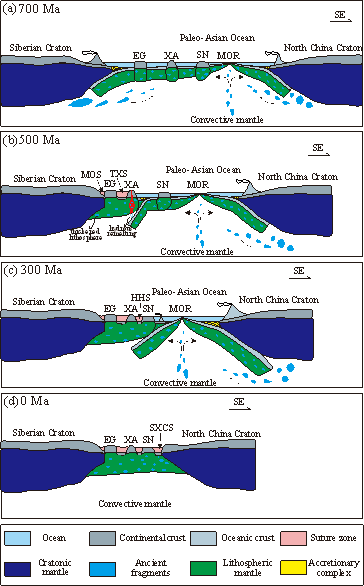

(3)XMOB的主体岩石圈起源于中元古代-显生宙期间大洋岩石圈在扩张中心(如大洋中脊)处的减压熔融,随后显生宙的增生造山运动使得这些岩石圈拼贴到一起。汇聚边缘的进一步含水熔融以及对流地幔太古宙-古元古代难熔再循环物质的加入共同调节了XMOB新形成的岩石圈根的密度属性,这揭示了自板块构造启动以来,增生造山作用在缝合先前存在的陆核以及促进大陆稳定性方面的积极作用(图4)。

图3 XMOB岩石圈地幔相对软流圈地幔的密度差

图4 XMOB岩石圈演化过程的卡通示意图

本研究得到国家重点研发计划(2019YFA0708400,2020YFA0714800,2022YFF0801004),国家自然科学基金(42121002)以及中央高校基本科研基金(2652023001)的联合资助,成果发表于地球科学领域高水平期刊《Earth and Planetary Science Letters》,博士研究生刘宇晨为第一作者,刘金高教授为通讯作者,合作者包括我校田功成博士、徐勇副教授,加拿大阿尔伯塔大学D. Graham Pearson教授,以及德国科隆大学James M. Scott教授。

文章信息:Liu, Y.C., Tian, G.C., Xu, Y., Scott, J.M., Pearson, D.G., Liu, J.G., 2025. Evolution of the subcontinental lithospheric mantle beneath accretionary orogens: implications for the stabilization of cratons. Earth and Planetary Science Letters 654, 119244.

全文链接:http://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119244